金融政策とは?

金融政策とは物価を安定させるために日銀が政策金利を引き下げたり、市中に流通しているお金の量を調整することを指します。

日銀の行動はサヤ取りの難易度に直結するので、サヤ取りトレーダーは金融政策を日頃からチェックしておかなければいけませんが、理解するためには少し知識が必要ですので、順番に解説していきます。

政策金利の調整

日本銀行が物価を上昇させたいと考える場合、政策金利を引き下げます。これにより、一般の金融機関(銀行など)は日銀から低い金利でお金を借りられるようになります。

金融機関は、日銀から借りたお金を私たち個人や企業に、さらに低い金利で貸し出せるようになります。その結果、起業時の借り入れ、住宅ローン、車のローンなどを低い金利で組むことが可能になります。

日本は長年にわたりゼロ金利政策を続けてきたため、私たちは普段意識することなく低金利でローンを組めていますが、世界の主要国と比べると、日本のローン金利の低さは非常に特徴的です。

低金利政策が経済に与える影響

この低い政策金利は、経済に大きな影響を与えます。

金利が低いと、企業や個人がお金を借りやすくなるため、設備投資や住宅購入、消費活動が活発になります。その結果、市場にお金が回り、モノの購入が盛んになることで景気が良くなり、物価が上昇しやすくなると考えられます。

高金利政策が経済に与える影響

逆に、日銀が政策金利を引き上げると、状況は逆転します。

住宅ローンや車のローン金利が上がるため、企業や個人がお金を借りにくくなり、モノの購入が控えられます。その結果、販売側は在庫を減らすためにモノの値段を下げ始めるようになり、物価が下降しやすくなると考えられます。

量的緩和(QE:Quantitative Easing)とは?

量的緩和は、日本銀行(日銀)が市場に出回るお金の量を増やして経済を活性化させる政策です。海外では「QE」と呼ばれます。

日銀は、銀行などが日銀に持っている口座の残高(マネタリーベース)の増減で、市場のお金の量を判断します。

具体的な方法

日銀が金融機関から国債や社債などを現金で買い取ります(買いオペ)。これにより、金融機関の口座に日銀から現金が流れ込み、市場に出回るお金の量が増えます。

量的緩和の効果

金融機関の口座にお金が増えると、銀行はそのお金をただ置いておいても利益にならないため、積極的に企業への融資を増やしたり、債券などの資産を購入したりするようになります。これによって、市場にお金が活発に流れ出し、経済全体が活性化されることを目指します。

この量的緩和は、2001年に、バブル崩壊後、政策金利をゼロ近くまで下げても経済が回復しなかったことから導入された手法です。

量的引き締め(QT:Quantitative Tightening)とは?

量的引き締めは、日銀が市場に出回るお金の量を減らして、過熱した経済を落ち着かせる政策です。略して「QT」と呼ばれます。

具体的な方法

日銀が持っている国債などを金融機関に売却します。これにより、金融機関は日銀にお金を払い、その結果、市場に出回るお金の量が減ります。

量的引き締めの効果

金融機関の口座のお金が減ると、銀行は無計画に融資をすると手元の資金が足りなくなるため、融資の審査を厳しくするなどして貸し出しを調整します。その結果、市場に流れるお金が減り、過熱していた経済が落ち着く効果が期待されます。

金利や景気と株の関係

ここまでで、政策金利と量的緩和&引き締めについて理解してもらえたと思います。

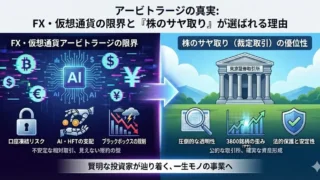

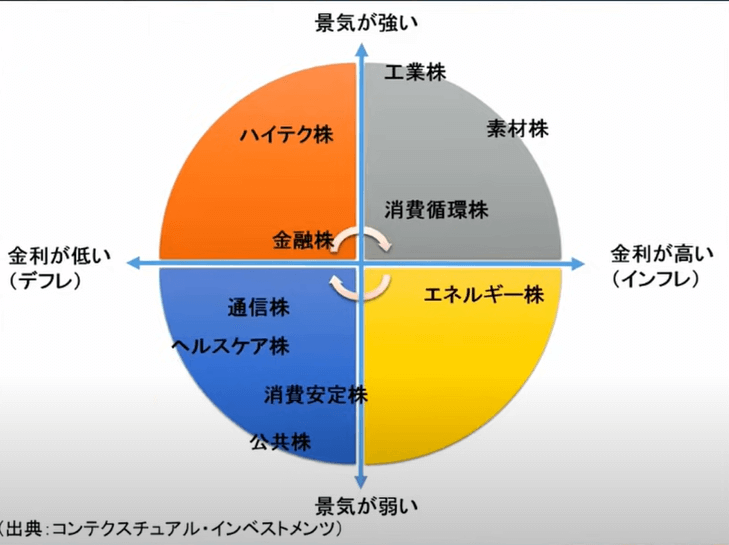

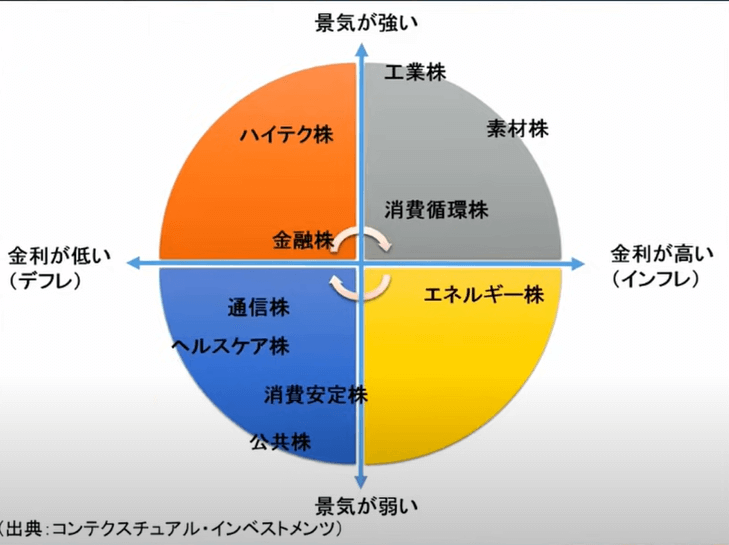

それらの政策がどのような形で株のサヤ取りに関係するかが次のイラストです。

株のセクターと政策の関係

株の銘柄はハイテク株や、エネルギー株など、セクターごとに区別されるのは皆さんご存知かと思いますが、実はどのセクターにお金が流入するかは、さきほどご紹介した政策金利と景気の強弱である程度決まります。

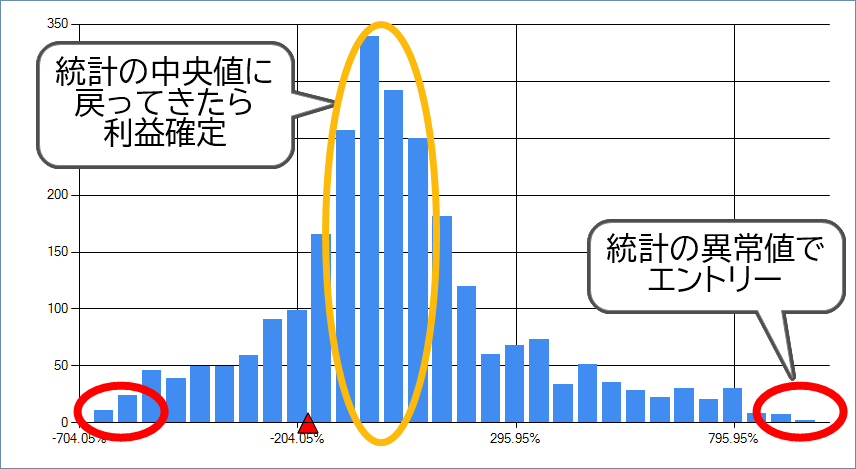

そして株のサヤ取りですが、株ラボのBLSシステムを使用する場合は正規分布している銘柄ペアを狙って、統計に基づいてエントリーするものですが・・・・

セクターに過剰な資金が入ると異常値になりやすい

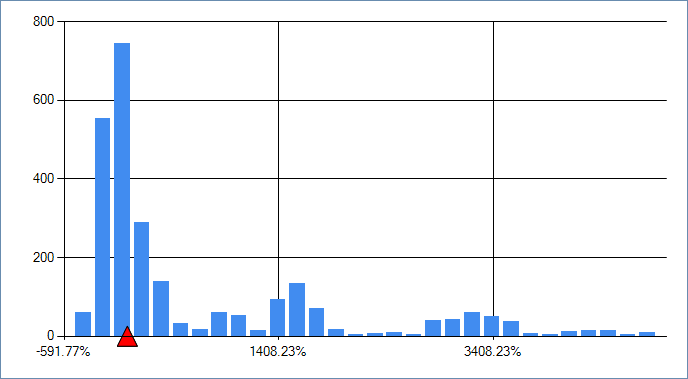

株のサヤ取りでは、ヒストグラムなどを用いて、上記の表で分布が少ない端っこ(サヤが開きすぎる異常値)でエントリーし、分布が多い(通常はその辺りにサヤが戻る可能性が高い)中央値で利益確定が理想の形です。

しかし、価格は時に行き過ぎてしまうもの。特に2021年~2022年のハイテク株ブームのときですが、ハイテク関連と組み合わせたサヤ取りペアのヒストグラムは下記の様になりました。

完全に正規分布の形が壊れてしまっていますね。

これはどういうことかといいますと、ハイテク銘柄に過剰にお金がはいってブームになった結果、本来なら戻ってくるべきサヤの限界を突破して一方的にサヤが開き続けてしまったんですね。

そのため株のサヤ取りを行う際は、なるべく落ち着いているセクターを狙うことで、成功率を高めることができます。

落ち着いているセクターで株のサヤ取りをおこなう

落ちついているセクターを狙うということですが、この時注意することは、①現在政策金利が上がっていく過程なのか、下がっている過程なのか。

②量的緩和が行われている過程なのか、引き締めが行われている過程なのかの見極めが必要です。

例えば『景気が強くて政策金利を上げて景気の加熱を抑える局面』ではハイテクや工業株に資金が流入しますのでそのセクターはなるべく避けて、通信、エネルギー、公共株などでのサヤ取りが比較的安定すると言えるでしょう。

低金利の日本ではどのセクター株を狙う?

金融政策によってサヤ取りのセクターが変わることは理解してもらえたと思いますが、とはいえ、日本は長年政策金利は低く抑えられ、量的緩和も常に行っている状態です。

では景気が良いか?というと正直な所、金融政策は景気にはあまり効いておらず、さきほどの表からどのセクターを狙えばよいかが非常にわかりにくいです。

ではなにを参考にするかといいますと、注目すべきはアメリカの金融政策です。

御存知の通り日本の株は日本人だけで売買しているわけでなく、約半数が海外の投資家です。そのため、アメリカのハイテク株が盛り上がれば海外投資家たちは出遅れている日本の同セクターにも資金をいれるという特徴があります。

そのため、アメリカのFOMC※などには目を光らせておく必要があるわけです。

FOMC(連邦公開市場委員会)は6週間ごと、年に8回開催され、現在の景況判断と政策金利の上げ下げなどの方針が発表されます。

為替や株価に非常に大きく影響するビックイベントです。

政府のばらまきには注意が必要

株のサヤ取りは、通常時のセクターを狙うのが、価格が適正な数値に戻りやすいため安全とされています。しかし、以下のような特殊な状況では注意が必要です。

予期せぬ政策変更や大規模な財政出動

政府による突然の政策変更や、大規模な財政出動(いわゆる「ばらまき」)は、株価のサヤを大きく歪め、異常値をもたらす可能性があります。

具体例:コロナ禍における米国の財政政策

米国はコロナ禍の経済対策として、2021年3月時点で200兆円もの資金を投じました。これらの資金は、ワクチン普及、現金給付、失業給付、さらには中小企業やインフラ関連にも投入されました。

しかし、過剰な現金給付の結果、人々が働く意欲を失い賃金が高騰したり、支援金を受け取った企業が先行投資を行い、一時的に株価が通常の水準を大きく上回るなど、市場に大きな影響を与えました。

アベノミクス時の日本の株価:

日本でも、アベノミクスにおける急激な政策転換の際に、株価のサヤが大きく外れて異常値を記録しました。

サヤ取りへの影響

このような突然の政策転換や資金のばらまきは、市場の原理から外れた形で株価が変動し、「サヤ」が異常な値を示す原因となります。そのため、このような時期は株のサヤ取りを一旦控えるのが安全と言えるでしょう。

異常値を引き起こしますので、株のサヤ取りは一旦控えたほうが安全ということです。

サヤ取りと金融政策の関係 まとめ