株の業種とは?

業種とは、例えばコンビニのセブンイレブンHDや、イオンなどは「小売業」、トヨタや日産など車を作っている企業でしたら「輸送用機器」、NANや日本航空でしたら「空運業」のように、上場している企業をおおまかに区分けしたものです。

分類方法は企業毎に「証券コード協議会」という団体が個別に決定しています。

そして分類の基準は総務省が定める「日本標準産業分類」に沿って選ばれ、東京証券取引所では基本的に下記の33種類を採用しています。

株の業種一覧

| 業種別一覧 | |||

| 水産・農林業 | 石油・石炭製品 | 輸送用機器 | 情報・通信業 |

| 鉱業 | ゴム製品 | 精密機器 | 卸売業 |

| 建設業 | ガラス・土石製品 | その他製品 | 小売業 |

| 食料品 | 鉄鋼 | 電気・ガス業 | 銀行業 |

| 繊維製品 | 非鉄金属 | 陸運業 | 証券、商品先物取引業 |

| パルプ・紙 | 金属製品 | 海運業 | 保険業 |

| 化学 | 機械 | 空運業 | その他金融業 |

| 医薬品 | 電気機器 | 倉庫・運輸関連 | 不動産業 |

| サービス業 | |||

上記の業種ですが、企業の経営方針が変われば柔軟に変更されることもあり、例えばソフトバンクなどは昔は卸売業でしたが、2006年の英ボーダフォンの買収から情報・通信業に業種が変更されました。

また、株取引を行う時に4桁の証券コード(銘柄コード)が企業ごとに決まっていますが、4000番台は化学・薬品、8000番台は保険業などと決められています。

ただしこの番手もガチガチに決まっているわけでなく、新しい業種も増えていきますのでその際は空いているところに新設されたりもします。

株価は業種ごとに似たような動きをする

四季報やヤフーファイナンスなどで企業情報を見ますと、「業種ごと」の騰落率が発表されています。

これは業種は同じ情報に反応し、同じ動きをする事が多いからです。

例えば、コロナ暴落の時に国と国との移動がシャットダウンされ、その影響を受けた海運業・空運業などはすべての銘柄が大きく値下がりしました。

これは、投資家の連想で売買されることもありますが、機関投資家などの大口は、個別銘柄をピンポイントで購入することはあまりなく、業種全体を購入していることで起こります。

株のサヤ取りに適しているのは同業種か異業種か

さて本題の、株のサヤ取りには同業種を選ぶのが良いのか、異業種を選ぶのが良いかというお話です。

サヤ取りの専業トレーダーさんたちの間でも、ここに関してはどちらが良いのかは見解が分かれていましたが、BLSシステムを使った直近のデータからだした答えとして、「同業種」のほうがサヤ取りには向いているのではないかという結論になっています。

※リスクを取って大きく稼ぎを狙うなら異業種が向いています。

次で理由をご説明していきますね。

異業種ペアは偶然同じ動きをしていた可能性

株のサヤ取りペアですが、大切なのは「2つの銘柄が同じような動きをしている」ということです。

「同じような動き」をする中で、価格差(サヤ)が開いたところでエントリーして縮んだところで利確というのが株のサヤ取りの基本でしたね。

それでは、「同じような動き」をする理由として、その2つの銘柄に「因果関係があって価格が同じ様に動く場合」と、「たまたま同じ材料に反応して同じ動きをした相関関係」の2種類があることはご存知でしょうか?

因果関係のある動き

因果関係とは、例えば「勉強すれば成績があがる」のように原因→結果が明確なものです。

株価の例でいうと、世界的に環境意識が高まって排ガス規制が制定された時に、電気自動車関連株は一斉に上がりました。

これは、

排ガス規制が制定される(現行の車は使えなくなる)

↓

排気ガスを出さない電気自動車が売れる。

というように原因と結果がはっきりしているものです。

この因果関係のある組み合わせは、市場に突発的なニュースがでてきても同じような動きになることが多いです。

相関関係の動き

相関関係は一方が増えれば(減れば)もう一方が増える(減る)事象のことを言います。

例えばアイスクリームが売れると溺死者が増えるという話があります。これはアイスクリームが売れるのは夏で、夏は海に行く人が増えるので当然溺死者は増えます。

しかし

アイスクリームが売れた

↓

溺死者が増えた

この両者に直接的な関係はありません。

株価の例でいうと夏が猛暑なった場合、飲料製造関連の会社の商品はたくさん売れるので株価があがりますが、同じく猛暑では外出せずに家で過ごす人が増えるのでインドア関連のWOWWOWなどの株価も上がります。

しかしこの2銘柄、「猛暑」という要因で同じように値上がりしましたが、中身はまったく別物の会社です。

これはたまたま同じ動きをしていただけなので、市場に大きなニュースが出た時に別の動きをする可能性があります。

交絡因子を取り除く

交絡因子(こうらくいんし)という言葉があります。これは「因果関係」の判断を惑わせる要因で、一見関係のない要因と結果に因果関係があるように見せてしまうものです。

例えば日本人男性の「年収と体重」の関係を考えた時に、体重の多い人ほど年収が高くなるとしましょう。(年収が高い人のほうが十分な食事を摂るため体重が増える傾向がある)

しかしこの場合は、体重と年収だけで比較するのは危険で、第三の因子、「年齢」が高いほど体重も年収も高くなるという傾向があるため、年収と体重に相関があるように見えた可能性がでてきます。(※この年齢が交絡因子)

相関の高い異業種ペアの場合はこの交絡因子がたまたま合致しているだけの場合が多いので注意が必要です。

サヤ取りで狙うべきは、値動きが交絡因子によるものではない同業種ペアを選ぶのが安全です。

強固な同業種ペアを見つける方法

株価は色々な要因で動きます。

そのため、同業種という理由だけでは少々材料が心細く、そこからさらに同質の企業ペアかどうかを見極めていく作業をする事でサヤ取りの勝率を大きく上げることができます。

ここではどのようにしてサヤ取りペアを見極めていくのか、その方法をご紹介します。

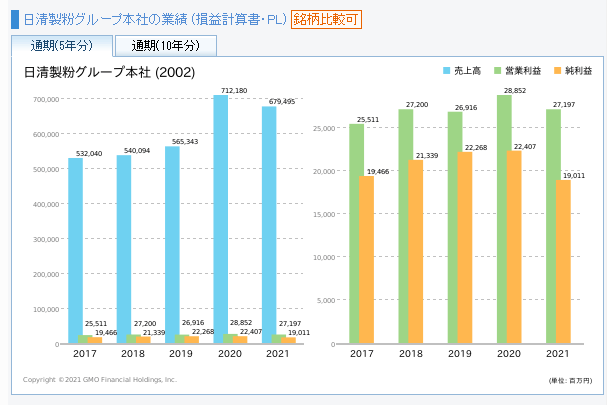

決算の推移を見る

まず、企業ペアの利益構造が同質のものかどうかを確認する方法として、業績の推移を比較することが大切です。

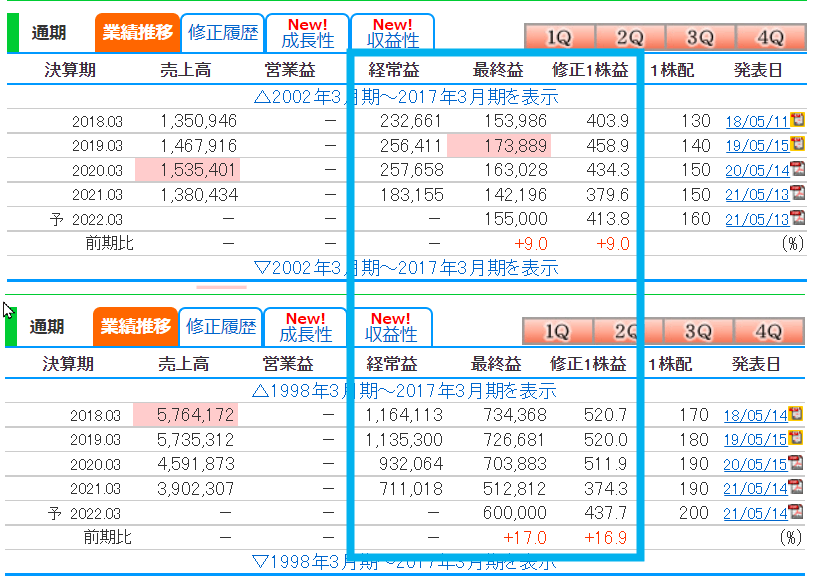

左側の決算表は三井住友トラストHDと三井住友FGのグループ企業ですが、決算の推移がほぼ同じ様に動いています。

これは市場の材料に、同じ理由で反応してきたからこその決算推移ですので、同質の企業であり、安心してサヤ取りが行えるペアと言えます。

逆に右側の決算表ですが、宇部興産と三菱ケミHDの同業種ではあるものの、両社の決算推移は全く異なるものとなっています。

つまり平時でしたらほぼ同じ動きをしますが、なにか大きな材料が出た場合に相関が崩れる可能性を捨てきれないということです。

BLSシステムを使ったテクニカル分析としては相関があるペアなのですが、ファンダメンタルとしては少し不安があるペアと言えるでしょう。

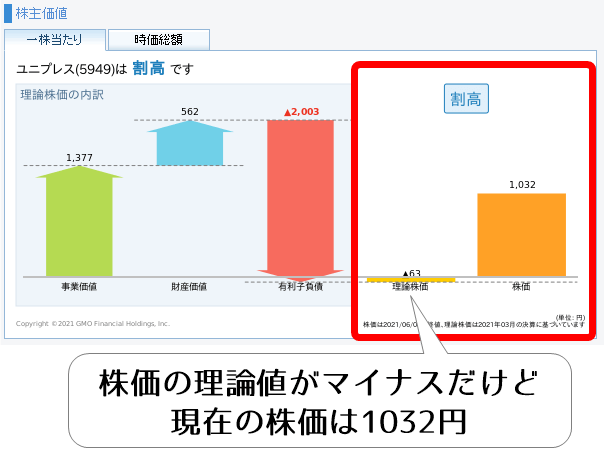

GMOの財務分析ツールで同業者の財務を調べる

こちらはGMOに口座を開くと無料で使えるようになる企業分析ツールで、同業種ペアが同質がどうかのチェックに役に立ちます。

このツールの利点としては、企業が割高なのか割安なのかがボタン一つわかることと、財務関連の色々なグラフが一発でだせることです。難しい知識なども必要ありません。

このツールを使って、企業体質が近いものを選ぶことで交絡因子を取り除くことが可能になります。

GMOツールについて詳しくは下記のページで紹介しています。

同業種ペアでのサヤ取り実例

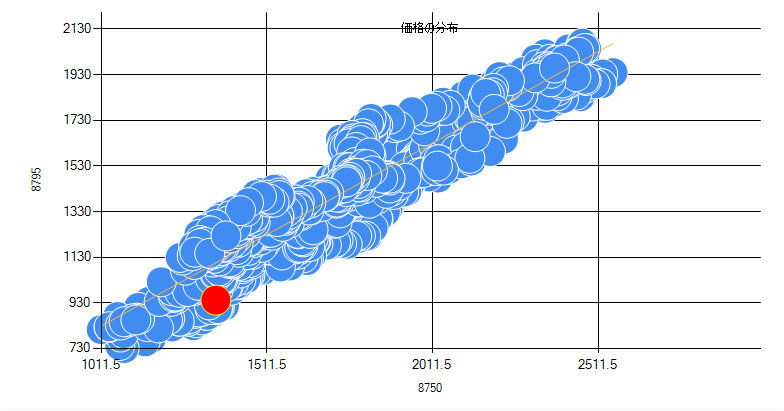

上記は株ラボが無料で提供しているサヤ取りソフト「BLSシステム」のチャートです。

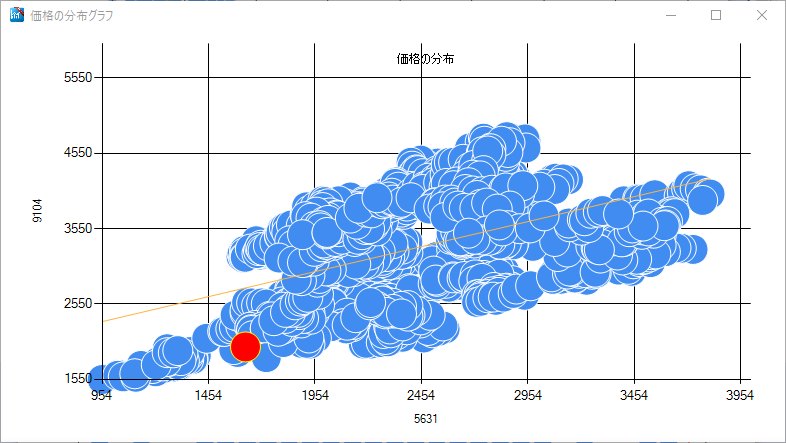

一枚目の青丸がたくさん点在しているチャートは、保険業である第一生命と、同じく保険業であるT&Dホールディングスの7年間の株価の分布を計算した散布図と呼ばれるものです。

真ん中に一本の線が真っ直ぐ通り、その周りに株価の価格が集中しています。

これはこの中心の線の価格から離れては戻りを繰り返して、一定のサヤの中で動いている事を表しています。

7年間もこんな動きを繰り返すことができるのは同業種ならではですね。つまりサヤ取りポジションを持ってから一時的に逆行して評価損がでても、損切りせずに持っていればかなりの率で助かるということですね。

実際、保険業のこのペアはこの7年間に関しては100%利益になっているわけです。ナンピンしてもすべて助かっています。

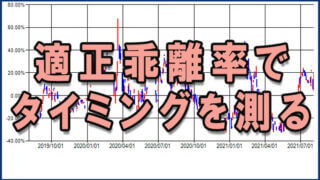

ただし同業種の利益確定は時間はかかる

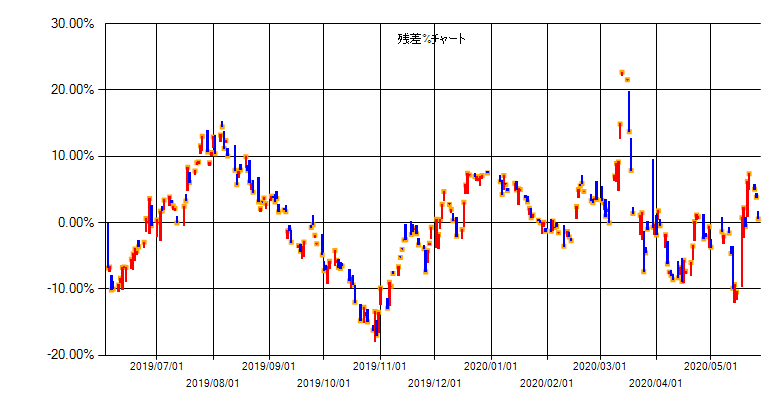

さきほどの7年間無敗の同業種ペアですが、実は弱点も存在します。

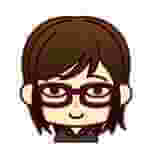

それは上記の1年間のサヤの動きを示した適正乖離率というチャートを見てもらうとわかるのですが、中央(0%)から15%程度サヤが開いた時にエントリー、中央位置に戻ってきたら利益確定ですが、多くの場合で利益確定までに1ヶ月以上時間を要しているのがわかります。

・サヤが開いた時にポジションを持てばかなりの率で助かる。(戦略的なナンピンエントリーが可能)

・長期戦になることが多いので資金効率は悪い

・万が一相関が崩れた場合は気づくのが遅れる&損切りができない

異業種ペアのサヤ取り実例

上記の散布図は異業種ペアである日製鋼(機械業)と商船三井(海運業)のチャートです。

青丸がたくさん表示された株価の散布図は7年期間のものですが、先に紹介した同業種の散布図に比べて分散している幅が大きいのがおわかりでしょうか?

これは相関の基準が7年間の中で何度か変わっていることを意味しています。

ですので、「もうこれ以上サヤは広がらないだろう」と判断しても、相関の基準が崩れてしまえばサヤは拡大する可能性があるということです。

つまり戦略的なナンピンのリスクが高いということです。

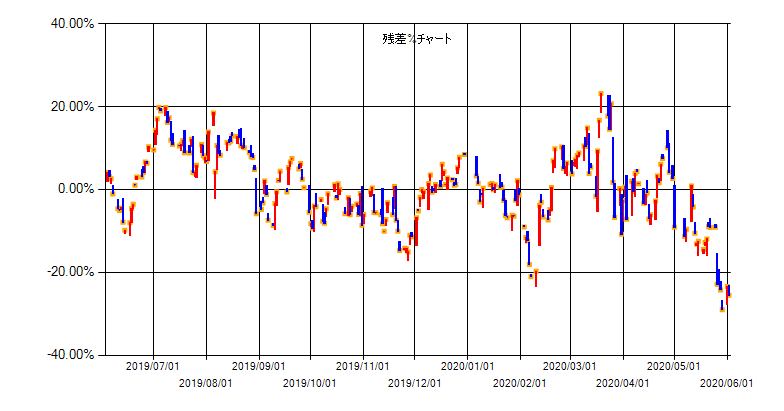

異業種の魅力は値動き

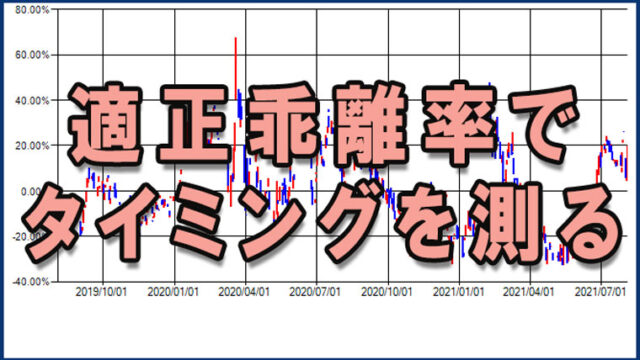

サヤが広がるリスクのある異業種、しかしこちらの適正乖離率チャート見ますと、同業種ペアのものに比べると0%地点を中心に値動きが活発ということがおわかりでしょうか。

15%~20%ほどサヤがひらいたところでエントリーして、早ければ1週間程度での利確ができています。

これは投資スタイルにもよりますが、値幅が取れて、利確チャンスも早くに訪れるということを示しています。

・サヤが開いてそこから更に開く可能性もある(戦略的なナンピンが難しい)

・短期間での利確が可能なので資金効率は良い

・損切りの回数は増えるが同業種よりも早い損切りは可能

株のサヤ取りは同業種と異業種ペアのどちらがおすすめ? まとめ