散布図とは?

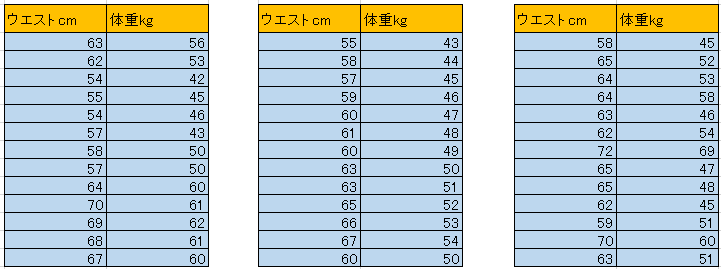

上記はとある大学生グループのウェスト(お腹回り)と体重の一覧表です

上記はとある大学生グループのウェスト(お腹回り)と体重の一覧表です

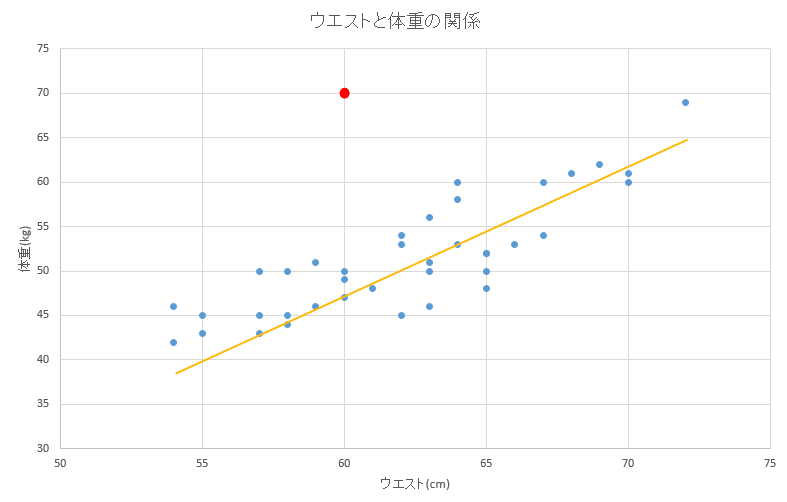

ウェストと体重の関係を散布図見ると、散布図で見る値は左下から右上に向かって伸びていく形になるのがおわかりになるかと思います。

この形がなにを表しているかと言うと、ウェストがチャート上で右へ動く(太くなる)と体重はチャート上では上へ動く(重くなる)という相関した関係ということがわかるんですね。

もしこれが、ウェストが太くなる→体重が増えたり減ったりする。

のようにランダム動きならば、散布図の広がりが左下から右上に伸びる形にはなりません。

散布図から数値の予測できる

さきほどの散布図に書いてある黄色い線ですが、これは散布図全体のデータの散らばりから割り出した統計的な基準値です。この基準値はその線を中心にして一定の範囲内にデータの値が収まるということを表しています。

そしてこの基準値を使うことで、持っていないデータの予測にも使うことができます。

例えば黄色い線をもう少し右上に延長すれば、ウェストが100cmの人の大体の体重が予測できますね。ウェストが200cmの予測も可能です。

また、散布図は予測だけでなく、異常値もすぐに発見することができます。

画像の赤丸部分は後から例として付け加えたものですが、「ウェスト60cmで体重70kg」のような例は散布図で見ると基準値から遠く離れているため、特殊な例というのが視覚的に一目で分かります。

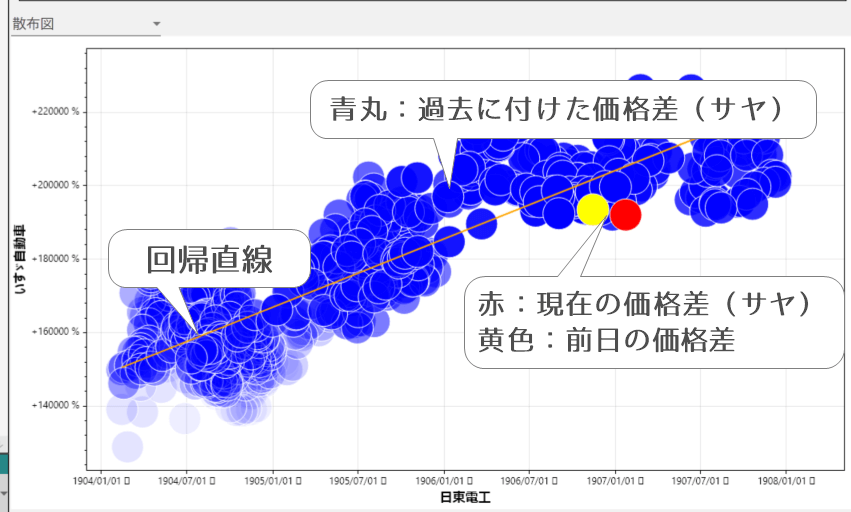

BLSシステムの散布図の見方

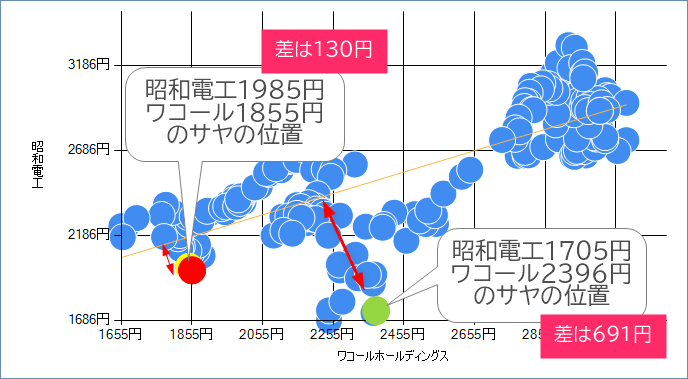

上記はBLSシステムに表示される散布図チャートです。

企業ペアの過去のサヤ(価格差)の散らばり具合を見て、正しく相関しているかどうかを判断していきます。

中央に引かれているオレンジラインは回帰直線と言って、サヤの散らばりから算出した適正なサヤの位置で、サヤが正規分布している銘柄ペアほど、このライン上にサヤは戻ってきます。

つまり回帰直線から赤丸(現在価格)が離れれば離れるほど、エントリーチャンスとなります。

では実際に分析してみましょう

上記は4004昭和電工と3591ワコールの散布図です。

BLSで使っている散布図は上記のように2銘柄の株価を縦軸と横に配置し、終値時点でのサヤを記載して視覚化しています。

この散布図を見ると、赤丸時点では昭和電工の株価は1985円、ワコールが1855円の終値に位置してしており、2銘柄のサヤは1985円-1855円=130円となっています。

しかしその後急激にサヤが動いた緑色の丸部分を見ると昭和電工の株価は1705円、ワコールが2396円となっており、そのサヤは691円に開いています。

散布図で見るサヤ取りというのは、中心の回帰直線から遠い位置(サヤが開いた時)に両建てで入り、回帰直線に近づいたら(サヤが縮んだ時)利益確定です。

つまり、この散布図だけを見るならば、サヤが691円に広がった緑丸の時にエントリーして、縮んだ時に利益確定すればよいわけですが、実際にトレードしてみるとこのペアではサヤの拡大が行き過ぎたりしてうまくトレードができない可能性が高いです。

その理由としてこの散布図は、左下から右上に回帰直線が伸びておらず、サヤの散らばりが偏っており相関しているとは言えないからです。

正しく相関していないペアは、回帰直線からのサヤの拡大縮小間隔が一定ではないので、サヤ取り銘柄としては対象外になります。

正しく相関している散布図の形

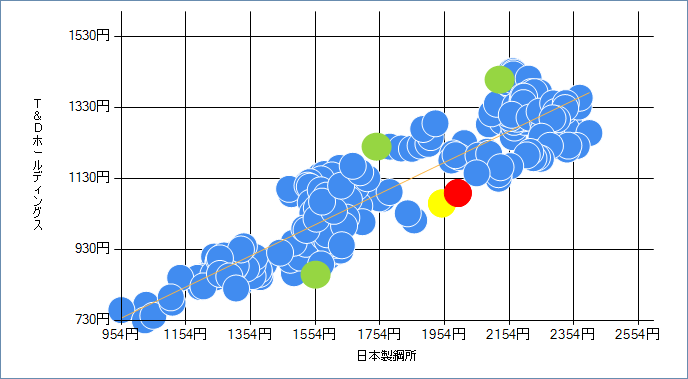

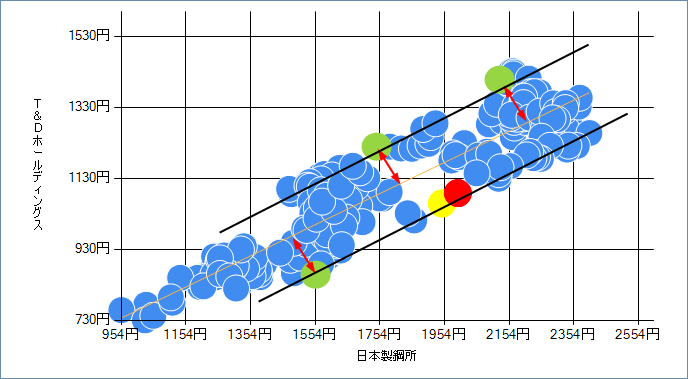

こちらはT&Dホールディングスと日本製鋼所の2019年~2020年の1年分の散布図です。

こちらはT&Dホールディングスと日本製鋼所の2019年~2020年の1年分の散布図です。

「横軸が右に移動したら縦軸が上に動く」という関係でサヤが左下から右上に向かって一定の幅を保って散布していますので、このペアは相関関係にあると言えます。

このように正しい相関のある散布図の場合、中央にまっすぐ伸びた回帰直線は統計的に非常に優位性のあるものになります。

この基準値の優位性をわかりやすく説明するために、基準値から特にサヤが離れた箇所を3つピックアップして緑色にしています。

そして基準値から緑丸に真っ直ぐ赤矢印を引っ張ってみますと・・・

中央の回帰直線から緑丸まで伸ばした矢印は「相関のある散布図」の場合、個別の株価がその時々で違っていても基準値からの距離は同じくらいになります。

つまり正しい相関のある銘柄ペアのサヤは、回帰直線から一定以上は離れないということを表しています。

この統計に基づいてサヤがどこまで開いたら限界なのかという予測がたてられるわけです。

上記の画像ですと赤丸は現在のサヤの位置ですが、この1年間ではほぼ最大まで広がったサヤの位置を示しています。

つまりそこがサヤ取りのエントリーチャンスですね。

このように相関がきちんとある銘柄ペアの場合、よほどの事がない限りサヤは回帰直線の位置へ戻っていきます。

実際この散布図でこの1年間でしたら緑丸の辺りでポジションを持っていれば損切りゼロですべて利益が出ていたということなんです。うーん凄い!

散布図の期間は長期を重視する?

BLSシステムでは、散布図の検証期間を自由に変更することができます。

この際に疑問として浮かぶのが、多少形が崩れていても多くのデータが含まれている長い期間を重視するべきか、それとも期間は短くなるものの、相関が崩れていない中で一番長い期間を取るかです。

この答えですが、基本的には散布図の形が崩れていない中で、一番長い期間をとってください。

理由として、企業の利益構造は市場環境が変われば大きく変わります。

例えば富士フィルムは元々はカメラや写真関連の企業でしたが、現在では化粧品・医薬品事業に転換しています。

カメラ事業をメインに行なっていた時と、化粧品・医薬品事業を行っている現在の価格データではまったく別の企業になります。

統計というものは前提条件が同じデータの中での数値のばらつきを見るものですので、散布図がくずれるような業態転換が起きた場合は、そのデータを混ぜないほうが良いということです。

例えば1年期間では綺麗な散布図なのに、3年だと崩れているような場合は3年期間のどこかに大きなニュースがでていないかを調べてください。

ニュースの内容が長期的に影響するものでしたら手を出してはいけませんし、短期的なものでしたら多少散布図の崩れは許容しても大丈夫です。

GMOの分析ツールなどでのチェックは必須です。

ローソク足の抵抗帯とサヤの抵抗帯の違い

以前いただいた質問に、「サヤの抵抗帯とローソク足の抵抗帯はどっちの信憑性が高い?」というものがありました。

これは良い質問ですね。

質問の意図としては、「サヤが戻るタイミングを測るのに散布図だけではなく、ローソク足も取り入れて判断をしたい」とのことでした。

ではサヤの抵抗帯とローソク足チャートの抵抗帯の何が違うかと言いますと、それは投資家の目線です。

ローソク足は、企業の決算やPERなどのテクニカル、売上推移などが主な材料となり、直接的に企業を評価した結果です。

対してサヤですが、これは市場が相対的に企業を評価した結果と言えます。

直接的な評価の場合、不透明な材料でも大きく動くことがあり、勢いがある反面、値動きに作用するブレーキが弱いといえます。

相対的な評価の場合、比較になる企業が明確なので、材料がでても勢いは市場全体の動きに合わせてバランスがとられる傾向があります。そのため、サヤの拡大に対するブレーキが強く、抵抗帯としてはローソク足よりも信憑性が高い傾向があります。

散布図でわからない交絡因子

散布図を使いこなすことができれば、これまでの投資概念をひっくり返す事ができますが、もちろん散布図にもわからないことがあります。

例えば、日本人男性の「体重と年収」を散布図で書くと、散布図では右肩上がりに描写され、一見相関のあるように見えます。

しかしこの場合は、体重が原因で年収が高くなっているのではなく、第三の因子、「年齢」が影響しています。

年齢を重ねれば体重が増えやすくなり、年収は高くなる傾向があります。

つまり体重にも年収にも相関関係を持っており、この「年齢」という因子を見落として安易に体重と年収を結びつけると正しい相関関係の判断ができなくなります。

この双方に影響を及ぼす「年齢」のことを「交絡因子」といいます。

BLSシステムでは、散布図で相関を、ヒストグラムで正規分布を確認していますが、交絡因子の存在は完全には見抜けません。

そこでおすすめなのが、「同業者ペア」を選んだり、「株探の一株益の推移」が同じ企業ペアを選んだり、「GMOの財務分析」を使うことで、交絡因子をあるていど排除することができます。

損切りが嫌ならば同業種にこだわること

株の銘柄というものは、業種によってグループ分けされています。

たとえば通信だったらドコモ、ソフトバンク、KDDIなどで、電気機器だったらキャノン、パナソニック、ソニーといったように分かれています。

因果関係は散布図からはわかりませんが、同業種というのは市場の同じニュースに同じ様に反応します。

例えば冷夏ですと農業関連株や飲食料関連株は一斉に下がりますが、猛暑ですと一斉に上がります。

つまり株価が動く原因と結果が同じなのです。ですので、相関のある異業種銘柄よりは、相関のある同業種銘柄を組み合わせてサヤ取りするほうが、より正確なサヤ取りトレードができます。

【BLSシステム解説】散布図とは? まとめ