トラリピでレンジを抜けた時はどうする?【やめ方】

トラリピとは?

出典元:M2J

トラリピの注意事項

トラリピが通用する相場というのはレンジ相場です。レンジを抜けてトレンドが発生すると損失が膨らむので運用を始める時期はとても重要です。

トラリピを提供しているM2Jさんは資金管理の注意喚起をしっかりとされていますが、実際にレンジを抜けた場合にどうなるかの具体的な説明がありませんのでこちらでご説明しておきますね。

トラリピはレンジを抜けたら地獄

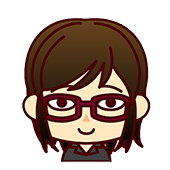

上記のチャートはドル円の週足ですが、青枠の2017年~2019年はレンジが続いてトラリピにとってはいごこちの良い相場ですね。

しかしトラリピ®開発元のM2Jが勢いづいていた2015年~2016年(赤枠)にトラリピを始めた人は、レンジの下限を赤枠下限の115円に設定(当時はここはかなり固いと言われていました)、もし大暴落があったとしても100円は切らないだろうと読んでいた方が多かったのですが、その後、たった半年の間に15円以上の急落で100円どころか99円も突破し、半分以上の方がお亡くなりになったか、かなりの額の含み損をもったままになりました。

ここではじめてトラリピのリスクがネットで盛んに議論されるようになりましたね。

ではその対策としてレンジをさらに広く、過去最安値である2011年の76円付近に設定すればいいじゃないかという話ですが・・・

もし100万円で、現在価格(2019年10月)106円のドル円の100円~110円のレンジに5000通貨、20本のトラリピを設定しますと、損切りは98.956付近です。

年間の利益は設定次第ですが、10%は行きそうです。しかし1年以内に98.956にタッチする可能性は遥かに高いですね。もしタッチしたら60万円くらいの損切りです。

では上は120円、下は76円付近の超安全な運用設定にしますと、100万円の資金では5000通貨ですと9本くらいしか指値が打てません。だいたい5円幅間隔です。これは設定次第ですが年間利益が1%弱程度でしょうか・・

冷静に考えるとトラリピ®はリスクの割にリターンが少ないですね。

トラリピのやめ方

トラリピは一度運用を始めるとやめ方がわからない方が続出します。理由としては注文が確定するとすぐに新しい注文が自動で入りエンドレスでポジションをもってしまうからです。

また、損切りもほとんどの方が設定しません。基本的にポジションを持ったままの長期投資です。

運用中は殆どの場合で常に含み損を抱えたままですので、トラリピを途中でやめるということは損切りをしてやめるということなんです。最後に損切でトラリピ終了というのはメンタルにきますね。

また、もう一つやめるタイミングとしては、一気に利益がでてポジションがすべて解消されたときです。これでしたら損切は必要もなくやめやすいですが、実はこの時の状態というのは「トラリピって儲かる!」って思い込んでしまっている状態なのでこれもまた非常にやめにくいです。

目の前に稼げる手法があるのにやらずにやめるというのは普通の人だとなかなかできませんからね。

トラリピのやめ方は残念ながらどこでやめてもメンタルにくるので自分との戦いと申し上げておきましょう。

スワップが正しい判断を狂わせる

トラリピはロングエントリーであろうとショートエントリーであろうと、大きな流れの予測はしなければいけませんし、想定レンジを越えたら損切りするべきの手法です。

しかしここで問題になるのがロングエントリー時のスワップ。

トラリピは基本的に長期投資です。しかもM2Jはオジ円やトルコリラを推奨していた時期が結構あるんですよね。

長期で見るとあきらかに下のトレンドでも、大きなスワップがあると「下がってもスワップで取り戻すことができる」という妄想が邪魔をして正しい方向に注文をいれることができません。

その結果が上の画像のトルコリラ(週足)ですね。

赤枠で大きなダブルトップを作りましたが、多くの人がトルコリラのスワップにつられてロングでトラリピの設定をしていました。

その結果、2015年に赤枠のレンジを下に抜けてから大した戻しも作らず(トラリピの利益確定がほとんどないまま)2019年現在18円付近を推移しています。

スワップ利益は通貨の価値が下がればもらえる額も下がりますし、高スワップ通貨のトルコリラでもさすがにこのスピードの下落には勝てません。多くの人が散っていきました。

相場の予測が不要とうたっているトラリピですが、相場の流れを読むことは必須です。

トラリピは手数料がとても高い

トラリピのコストはわかりにくいですが、スプレッド+取引手数料を計算すると、1000通貨あたり30~40円ほどかかります。これでも安くなったほうなんです。

トラリピが特許をとった直後なんてボッタクリと言っても良いレベルでコストが掛かっていましたからね。

他の証券会社もトラリピの特許の隙を狙って似たようなシステムをだしてきたのでコスト競争になることを期待していたのですが、トラリピの会社がおこした裁判の結果はトラリピの勝利で他業者のトラリピのようなシステムは運用しにくくなりまして、コストは相変わらず高止まりです。

結局トラリピで勝てるの?

ここまでトラリピの手数料や手法上の問題を書いてきました。

勝てるかどうかの議論はネット上で多くされていますが、為替取引というものは国が発行している信用度抜群の通貨を利用しているものですので、究極的にはトラリピのようにナンピンをし続ければ国が亡くならない限りは助かるものです。

いくら下がってもナンピンできる資金が用意でき、長期投資のスタンスを崩さない自信がある人にとってはトラリピ究極の手法でしょう。FXの自動売買であるEAのロジックでも長く活躍しているものはナンピン系のロジックが多いです。

ただし資金に限りがあり、例えばドル円が現在の位置から±20%動いたくらいで資金がショートする方にとっては残念ながら聖杯と呼べる手法ではありません。

もちろん1取引あたりを小さくすれば守備力はあがりますが、そうしますと稼げる年利がどんどん低くなり、リスクの割にまったく資産が増えないなんてことになります。

ですので、そういう方は株のサヤ取りなどを行ったほうがはるかに安全に資産を増やすことができるかと思います。

トラリピ®の弱点まとめと希望